前回<EvernoteのデータをJoplinに移行してみる - treedown’s Report>実施したEvernoteのデータをJoplinに移行したのですが、このデータの持ち方をちょっと考えて実施した内容をご報告です。

動機:これから使うノートとアーカイブを分けよう

前回<EvernoteのデータをJoplinに移行してみる - treedown’s Report>移行したデータはアーカイブとしてJoplin内に保管しました。

そのときに、「HTMLとしてインポート」と「Markdownとしてインポート」の二つの選択肢があって、「HTMLとしてインポート」を選択したこともあり、ノートブック閲覧時の再現性を優先していました。

思ったこととして、「HTMLとしてインポート」での閲覧用でインポートしたので、編集までを考慮した新しいノート環境は別途用意し、切り替えて使うという方法が採れないかを調べたところ、公式:複数のプロフィールサポート<https://joplinapp.org/help/apps/profiles/>に記述があるように、プロファイルの切替でやりたいことが出来そう、ということでさっそくやってみることにしました。

Evernoteからのインポートデータは閲覧用のプロファイル、これから使う新規作成・編集するノートはJoplin作成のMarkdownのプロファイル、という使い分けが出来そうです。

プロファイルを作成する

Joplinでは複数のプロファイルを使い分けることが可能です。複数のプロファイルを使い分けると、異なる同期設定でノートブックを使い分けたり、EvernoteでIDを使い分けてノートブックを管理していたような使い勝手でプロファイルを切り替えて使うことが出来たりします。

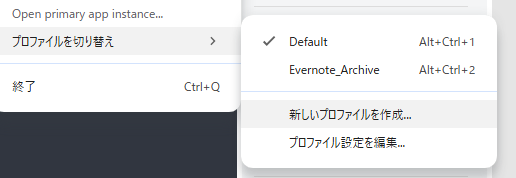

プロファイルを追加するには、Joplinメニューから「ファイル」を選択して、

メニューから「プロファイルを切り替え」を選択して、子メニューの「新しいプロファイルを作成」をクリックします。

すると、

新しいプロファイルの名前の入力画面が表示されるので、ここに識別したい名前でプロファイル名を入力して、「作成」をクリックします。

完了すると、

メニューから新しいプロファイルが表示され、環境を切り替えて使用することが出来るようになります。切り替えてみると、

このようにまっさらなノートブックの状態が起動します。

同期設定を確認してみましたが、

既存の(Defaultノートブックにて)設定をした同期設定はなく、新しいプロファイル用に別途同期設定を用意する必要があります。プロファイルを二つ用意すると、PC1台にインストールしたJoplinに二つのJoplinが独立して存在しているかのような使い勝手で使用できるイメージです。

データをエクスポート&インポート

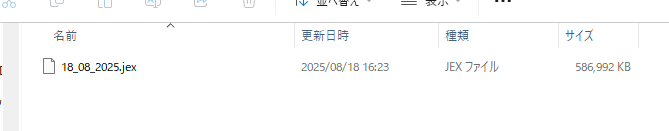

別のPCにアーカイブ的に導入していたJoplinのデータ(元々<EvernoteのデータをJoplinに移行してみる - treedown’s Report>で移行作業したデータ)をエクスポートします。

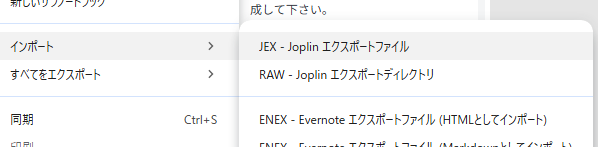

エクスポートはいくつか選択肢があり、

「JEX - Joplin エクスポートファイル」でまずはやってみることにしました。

エクスポートしたデータをインポートしたいPCで取り込んでみます。

インポートすると、

進捗画面となり、ノートブックの数によって時間が掛かります。

公式<https://joplinapp.org/help/apps/import_export/>の記載を読む限りでは、「JEX - Joplin エクスポートファイル」と「RAW - Joplin エクスポートディレクトリ」の両方は、エクスポートしたデータの持ち方(保管方法)が異なるだけで基本的に同じデータとなることが記載されています。

ここの記載を読んだ感じでは、「JEX - Joplin エクスポートファイル」と「RAW - Joplin エクスポートディレクトリ」は主にJoplinのバックアップ目的で設計された形式、という記載が見て取れるので、今回のようにAのPCからBのPCへデータを移行する場合にも想定された使い方だと考えられます。

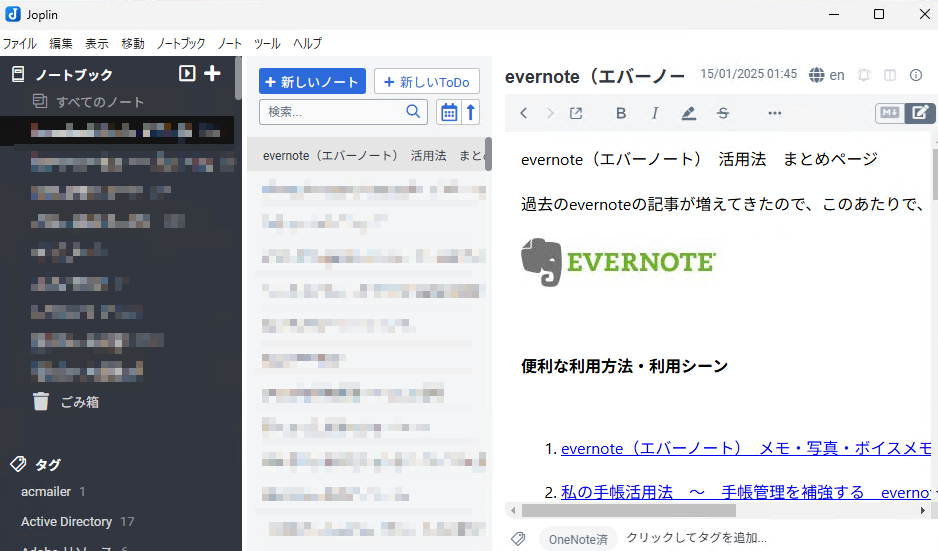

インポート完了

インポートには時間が掛かりましたが、何とか完了しました。

念のため「RAW - Joplin エクスポートディレクトリ」でもエクスポートとインポートをやってみたのですが、「JEX - Joplin エクスポートファイル」で実施したインポートデータと差が見つからなかったので、どちらの形式でも問題なくこの作業はできると考えられます。

ノートブックとタグの分類も再現できましたので、JoplinのエクスポートとインポートでPC間のデータ移行も問題なくできることが検証できたのもよかったです。

基本的にJoplinはクラウドストレージに同期する使い方をするアプリケーションですので、それほどバックアップ自体は重要でないものの、自動化できればバックアップのファイルエクスポートというのもありのような気がします。